细胞生物学 第十五章 细胞衰老与细胞程序性死亡

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 ____ ___ ___ ____

/\ _`\ /\_ \ /\_ \ /\ _`\

\ \ \/\_\ __\//\ \ \//\ \ \ \,\L\_\ __ ___ __ ____ ___ __ ___ ___ __

\ \ \/_/_ /'__`\\ \ \ \ \ \ \/_\__ \ /'__`\/' _ `\ /'__`\ /',__\ /'___\ /'__`\/' _ `\ /'___\ /'__`\

\ \ \L\ \/\ __/ \_\ \_ \_\ \_ /\ \L\ \/\ __//\ \/\ \/\ __//\__, `\/\ \__//\ __//\ \/\ \/\ \__//\ __/

\ \____/\ \____\/\____\/\____\ \ `\____\ \____\ \_\ \_\ \____\/\____/\ \____\ \____\ \_\ \_\ \____\ \____\

\/___/ \/____/\/____/\/____/ \/_____/\/____/\/_/\/_/\/____/\/___/ \/____/\/____/\/_/\/_/\/____/\/____/

__

/\ \

__ ___ \_\ \

/'__`\ /' _ `\ /'_` \

/\ \L\.\_/\ \/\ \/\ \L\ \

\ \__/.\_\ \_\ \_\ \___,_\

\/__/\/_/\/_/\/_/\/__,_ /

____ __ ____ ___ ___ ____ __ __

/\ _`\ /\ \ /\ _`\ /\_ \ /\_ \ /\ _`\ /\ \__/\ \

\ \ \L\ \_ __ ___ __ _ __ __ ___ ___ ___ ___ __ \_\ \ \ \ \/\_\ __\//\ \ \//\ \ \ \ \/\ \ __ __ \ \ ,_\ \ \___

\ \ ,__/\`'__\/ __`\ /'_ `\/\`'__\/'__`\ /' __` __`\ /' __` __`\ /'__`\ /'_` \ \ \ \/_/_ /'__`\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ /'__`\ /'__`\ \ \ \/\ \ _ `\

\ \ \/\ \ \//\ \L\ \/\ \L\ \ \ \//\ \L\.\_/\ \/\ \/\ \/\ \/\ \/\ \/\ __//\ \L\ \ \ \ \L\ \/\ __/ \_\ \_ \_\ \_ \ \ \_\ \/\ __//\ \L\.\_\ \ \_\ \ \ \ \

\ \_\ \ \_\\ \____/\ \____ \ \_\\ \__/.\_\ \_\ \_\ \_\ \_\ \_\ \_\ \____\ \___,_\ \ \____/\ \____\/\____\/\____\ \ \____/\ \____\ \__/.\_\\ \__\\ \_\ \_\

\/_/ \/_/ \/___/ \/___L\ \/_/ \/__/\/_/\/_/\/_/\/_/\/_/\/_/\/_/\/____/\/__,_ / \/___/ \/____/\/____/\/____/ \/___/ \/____/\/__/\/_/ \/__/ \/_/\/_/

/\____/

\_/__/

细胞死亡

细胞死亡(cell death): 是生命现象不可逆停止及生命的结束。细胞死亡有两种形式: 一种为坏死性死亡, 是由外部的化学、物理或生物因素的侵袭而造成的细胞崩溃裂解;另一种为程序性死亡, 是细胞在一定的生理或病理条件下按照自身的程序结束其生存。正常的组织中发生细胞死亡, 是维持组织机能和形态所必须的。

细胞死亡分类:

- 根据形态特征来分

- 凋亡

- 坏死

- 自噬

- 根据酶学标准来分

- caspase依赖的细胞死亡

- caspase非依赖的细胞死亡等

- 根据功能方面来分

- 程序性或意外细胞死亡

- 生理性或病理性细胞死亡

- 根据免疫学特征来分

- 引起免疫反应的细胞死亡

- 不引起免疫应答的细胞死亡

细胞凋亡

程序性细胞死亡细胞凋亡(PCD): 又称为细胞凋亡(apoptosis), 是指为维持内环境稳定, 由基因控制的细胞自主的有序性的死亡。凋亡细胞以出芽方式形成许多凋亡小体, 被邻近细胞吞噬消化, 机体不发生炎症反应且DNA凝胶电泳图谱呈梯状。它涉及一系列基因的激活、表达以及调控等的作用, 具有生理性和选择性。

细胞凋亡的特征

典型动物细胞凋亡过程在形态学上可分为3个阶段:

- 凋亡的起始

- 细胞表面的特化结构消失, 细胞间接触消失, 细胞膜依然完整, 仍具有选择通透性。

- 细胞质中, 线粒体大体完整, 核糖体逐渐与内质网脱离, 内质网囊腔膨胀, 并逐渐与质膜融合。

- 细胞核内染色质固缩, 形成新月形帽状结构, 沿着核膜分布。

- 凋亡小体的形成

- 凋亡小体(apoptotic body): 是指核染色质断裂为大小不等的片段, 与某些细胞器如线粒体等聚集在一起, 被反折的细胞质膜包裹形成的球形结构。

- 细胞表面产生许多泡状或芽状突起, 随后逐渐分隔, 形成单个的凋亡小体。

- 吞噬

- 凋亡小体逐渐被邻近细胞或吞噬细胞吞噬,在溶酶体内被消化分解。

- 细胞凋亡最重要的特征是整个过程中细胞膜始终保持完整,细胞内含物不泄漏到细胞外,因此不引发机体的炎症反应。

细胞凋亡的检测方法

形态学观察

- 台盼蓝染色法

- 原理:台盼蓝无法进入活细胞, 但可使死细胞着色。

- 4′, 6-二脒基-2-苯基吲哚(DAPI)染色法

- 原理:DAPI是一种与DNA结合的荧光染料, 可以染细胞核, 借助荧光显微镜可以观察到细胞核的形态变化。

- 吉姆萨(Giemsa)染色法

- 原理: 吉姆萨使染色质着色后, 在普通光学显微镜下可观察到染色质固缩、趋边化、凋亡小体的形成等凋亡过程。

DNA电泳

原理: 细胞凋亡时, 染色质DNA在核小体间被特异性切割, 降解成180~200bp或其整数倍片段, 提取的DNA在进行琼脂糖凝胶电泳时, 呈现出梯状条带。

DNA断裂的原位末端标记法(TUNEL)

原理: 凋亡细胞的核DNA断裂后产生3′-OH末端, 可借助一种可观测的标记物如荧光素对单个凋亡细胞核或凋亡小体进行原位染色, 用荧光显微镜进行观察;而正常的或正在增殖的细胞几乎没有DNA的断裂, 因而没有3′-OH形成, 很少能够被染色。

彗星电泳法(comet assay)

彗星电泳法(comet assay): 是指将单个细胞悬浮于琼脂糖凝胶中, 经裂解处理后, 再在电场中进行短时间的电泳, 并用荧光染料染色来鉴定细胞凋亡的方法。

原理: 凋亡细胞中的DNA降解片段, 在电场中泳动速度较快, 使细胞核呈现出一种彗星式的图案, 而正常的无DNA断裂的核在泳动时保持圆球形。

流式细胞分析

原理: 凋亡细胞DNA发生断裂和丢失, 呈亚二倍体状态;采用碘化丙啶染色使DNA产生激发荧光, 流式细胞仪能够检测出凋亡的亚二倍体细胞。

检测细胞膜成分变化

原理: 细胞凋亡早期, 位于细胞膜内侧的磷脂酰丝氨酸翻转至细胞膜外侧, 可以用针对磷脂酰丝氨酸的荧光标记探针进行检测。

AnnexinV是检测细胞凋亡的灵敏指标之一。它是一种磷脂结合蛋白, 可以与早期凋亡细胞的胞膜结合, 而细胞质膜的改变是细胞发生凋亡时最早的改变之一。在细胞发生凋亡时, 膜磷脂酰丝氨酸(PS)由质膜内侧翻向外侧。Annexin V与磷脂酰丝氨酸有高度亲和力, 因而与细胞外侧暴露的磷脂酰丝氨酸结合。由于在发生凋亡时, 磷脂酰丝氨酸外翻的发生早于细胞核的改变, 因此, 与DNA碎片检测比较, 使用AnnexinV可以更早地检测到凋亡细胞。因为细胞坏死时也会发生磷脂酰丝氨酸外翻, 所以Annexin V常与鉴定细胞死活的核酸(如PI或7-AAD)合并使用, 来区分凋亡细胞(Annexin V+/核酸染料-)与死亡细胞(AnnexinV+/核酸染料+)。

其他的生理生化方法

方式:检测caspases的激活、Cyt c的释放、线粒体膜电位的变化等。

细胞凋亡的分子机制

诱导细胞凋亡的因子

- 物理性因子: 包括射线、较温和的温度刺激等。

- 化学及生物因子: 包括活性氧基团和分子、钙离子载体、VK3、视黄酸、细胞毒素、DNA和蛋白质合成的抑制剂、正常生理因子的失调, 以及凋亡因子如肿瘤坏死因子α处理等。(2)凋亡途径的主要过程

- 接收凋亡信号;

- 凋亡相关分子的活化;

- 凋亡的执行;

- 凋亡细胞的清除。

凋亡方式

- caspases依赖性的细胞凋亡

- caspases非依赖性的细胞凋亡

caspases

含半胱氨酸的天冬氨酸蛋白水解酶(cysteine aspartic acid specific protease, caspases): 是指一组存在于细胞质中具有类似结构的蛋白酶, 其活性位点均包含半胱氨酸残基, 能够特异地切割靶蛋白天冬氨酸残基后的肽键, 使靶蛋白活化或失活, 而非完全降解。

caspases分类:

哺乳动物细胞caspases家族成员共15种, caspase-1和-11(可能还有caspase-4)主要负责白介素-1β前体的活化, 不直接参与凋亡信号的传递;其余的caspases根据在细胞凋亡过程中发挥的功能不同, 可分为两类:

- 起始caspases, 包括caspase-2, -8, -9, -10, -11, 负责对效应者的前体进行切割。

- 效应caspases, 包括caspase-3, -6, -7, 负责切割细胞核内、细胞质中的结构蛋白和调节蛋白, 使其失活或活化, 保证凋亡程序的正常进行。

caspases活化方式:

- 同性活化(homo activation): 是指同一种酶原分子彼此结合或与接头蛋白结合形成复合物, 在复合物中构象改变被活化, 进而彼此切割产生有活性的异二聚体的过程。起始caspases的活化属于此类。

- 异性活化(heteroactivation): 是指已活化的起始caspases招募效应caspases酶原分子后, 对其进行切割, 产生活性的效应caspases的过程。效应caspases的活化属于此类。caspases特殊结构域:

- 串联重复的死亡效应结构域DED(caspase-8和-10);

- caspase募集结构域CARD(caspase-2和-9)。

效应caspases作用:

- 使底物活化, 如核酸酶CAD因被效应caspase-3降解其抑制因子ICAD而释放, 在核小体间切割DNA;

- 使底物失活, 如PARP(聚腺苷酸二磷酸核糖转移酶)被caspases切割后失活, 使细胞对DNA的降解不再敏感;

- 通过切割细胞骨架蛋白使细胞的骨架体系发生结构变化, 便于细胞改变形态以及形成凋亡小体等。caspases级联效应:

少量活化的起始caspaseX能够切割许多下游caspases前体(Y), 进而通过级联放大作用, 产生更大量的活化的下游caspase Z。凋亡程序启动后, 其过程是不可逆转的。

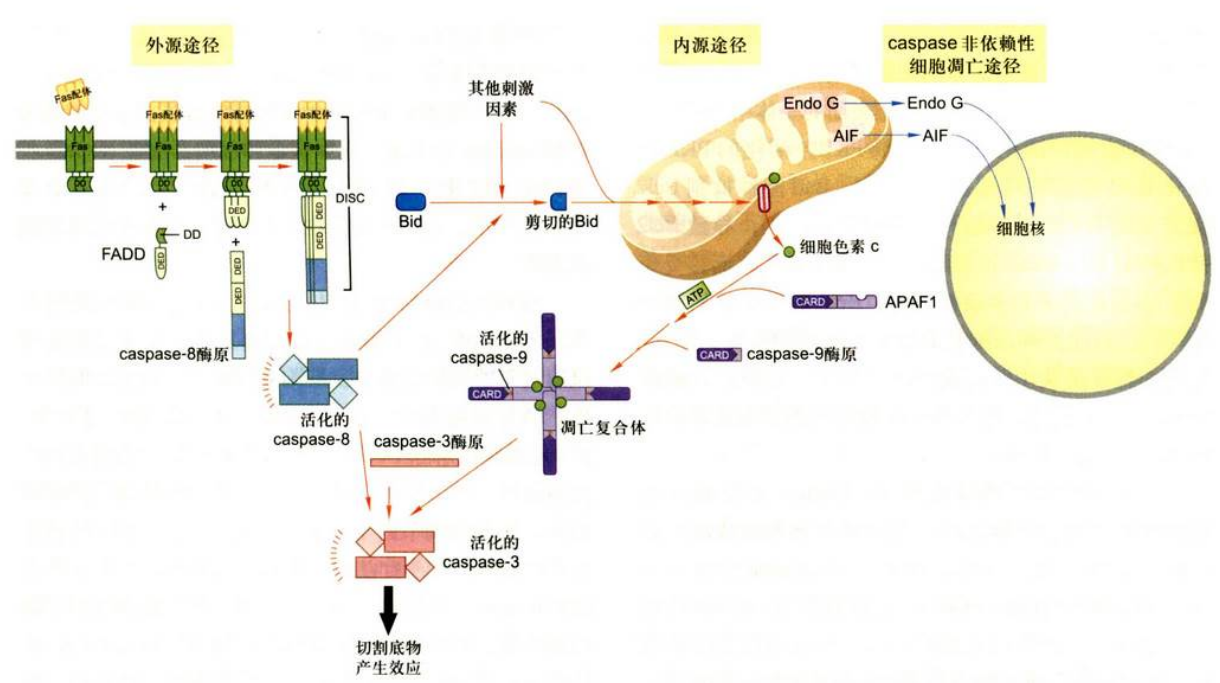

caspases依赖性细胞凋亡途径

凋亡复合体(apotosome): 凋亡分子Apaf-1与细胞色素c形成的复合体即为凋亡复合体, 细胞中Caspase-9的前体被募集到复合体上并发生自动切割活化, 引起细胞凋亡。

(1)由死亡受体起始的外源途径

死亡受体如Fas在配体FasL(凋亡信号)的刺激下, 通过接头蛋白FADD将caspase-8酶原招募到细胞膜上, 形成死亡诱导信号复合物DISC, caspase-8酶原在这个复合物中进行自体切割活化, 进而切割下游的caspases级联反应, 使caspase-3活化, 导致细胞凋亡。同时活化的caspase-8还通过切割信号分子Bid将凋亡信号传递到线粒体, 引发凋亡的内源途径。

(2)由线粒体起始的内源途径

细胞接收到凋亡信号后, 线粒体外膜的通透性因Bc l-2蛋白的调控而改变, 向胞质中释放凋亡因子如Cyt c, 并与另一个凋亡因子Apaf-1(线粒体释放)结合形成复合物, Apaf-1通过CARD结构域招募细胞质中的caspase-9酶原, caspase-9酶原发生自身切割而活化, 活化的caspase-9再进一步切割并激活caspase-3和caspase-7酶原, 引发细胞凋亡。

(3)外、内源途径的关联

- 外源途径中的caspase-8以及细胞毒性T淋巴细胞和自然杀伤细胞分泌的颗粒酶B, 也可以切割并活化Bcl-2家族的促凋亡因子Bid, 激活内源凋亡途径;

- 凋亡的内源途径被激活后, 线粒体上释放的促凋亡因子Smac也能够活化caspase-8。

caspases非依赖性的细胞凋亡

- 凋亡诱导因子(AIF)是诱导caspases非依赖性细胞凋亡的蛋白, 位于线粒体外膜, 在凋亡过程中, AIF从线粒体释放进入细胞核, 引起核内DNA凝集并断裂形成约5×104大小的片段。

- 限制性内切核酸酶G(Endo G)属于Mg2+依赖性的核酸酶家族, 受到凋亡信号的刺激后, EndoG从线粒体中释放出来进入细胞核, 对核DNA进行切割, 产生典型的以核小体为单位的DNA片段。

- 磷脂酰丝氨酸等信号分子可以启动凋亡细胞的清除过程。

穿孔蛋白-颗粒酶介导的细胞凋亡

- 分泌场所: 细胞毒性T淋巴细胞接收刺激后产生毒性颗粒释放到细胞外, 其中主要成分是穿孔蛋白和颗粒酶两类蛋白。

- 作用机制

- 在靶细胞外, 颗粒酶A、B切割胞外基质蛋白, 使靶细胞与基质及周围细胞脱离;第二、颗粒酶A、B在穿孔蛋白的协助下进入靶细胞切割胞内蛋白, 进入靶细胞后, 颗粒酶通过caspases依赖性和非依赖性两种方式促使靶细胞凋亡;

- 颗粒酶A通过切割核纤层蛋白和组蛋白破坏细胞核与染色体结构的稳定性, 更有利于DNA酶的作用, 颗粒酶A主要通过caspases非依赖性细胞凋亡途径促使靶细胞凋亡。颗粒酶B主要通过由线粒体起始的内源途径来诱导细胞凋亡, 它通过切割并活化促凋亡因子Bid, 改变线粒体外膜通透性, 释放Cytc等促凋亡因子, 引发caspases级联反应;或通过切割凋亡抑制因子Mcl-1诱发细胞凋亡内源途径。

内质网和细胞凋亡

过度内质网应激可启动细胞凋亡, 这是一条新的细胞凋亡信号转导通路, 包括非折叠蛋白反应(UPR)和钙离子起始信号机制。

UPR: 是真核细胞得一种保护性应激反应, 使大部分蛋白质合成停滞, 减轻内质网负荷;加速内质网分子伴侣基因得蛋白质表达, 协助蛋白质折叠;发生内质网相关降解, 清除不能正确折叠得蛋白质等, 从而积极重建细胞内稳态。

生死抉择: 细胞凋亡的调控

控制细胞死亡的方式

- 来自于其他细胞分泌的被称为”营养因子”的细胞因子, 作为存活信号抑制细胞自杀程序, “营养因子”的缺失, 将会激活自杀程序。

- 细胞直接接收到来自于其他细胞的死亡信号, 激活自杀程序。

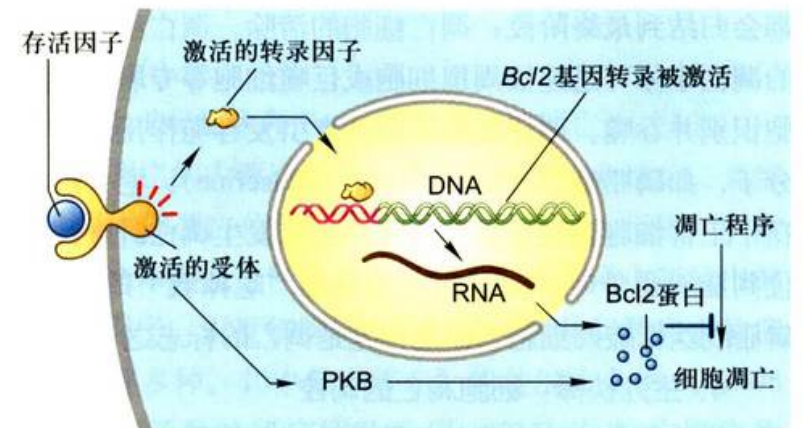

细胞存活因子

细胞存活因子包括多种有丝分裂原和生长因子。它们与细胞表面的受体结合后, 启动细胞内信号途径, 抑制凋亡的发生。

NF-κB对细胞凋亡的拮抗作用

在抗凋亡、促存活的多条信号通路中, 转录因子NF-κB处于中心地位, NF-κB常与抑制因子I-κB结合在一起, 以非活性的形式定位在细胞质中。当细胞接受外界信号时, NF-κB被激活进入细胞核内起始基因转录, 能够拮抗细胞凋亡。

P53是重要肿瘤抑制基因的促凋亡因子

一般情况下, 细胞中p53的活性保持在很低的水平;当细胞遭遇异常情况如DNA损伤, 原癌基因过量表达引起异常生长信号, 或化疗药物、紫外线和蛋白激酶抑制剂处理等, p53才会被激活, 通过阻断细胞周期使细胞生长停滯, 甚至引发细胞凋亡。

机理:

在p53依赖性细胞凋亡过程中, p53通过激活凋亡正调节因子的转录来促进调亡, 如死亡受体家族成员DR5, Bcl-2家族成员Bax、Apaf-1, 以及caspases非依赖性细胞凋亡因子PIG3(p53-induciblegene3)等;

p53还能够抑制抗凋亡因子的转录, 如Bcl-2. Bcl-X. Survivin等。研究发现在大多数癌细胞中p53均发生突变或丢失。

p53的活性对癌的放射和化学疗法的效果起关键作用。具有p53基因野生型拷贝的肿瘤对放疗和化疗较为敏感;而缺少功能性p53基因的肿瘤, 通常不能被诱发凋亡, 从而对放疗和化疗具有抵抗性。

细胞坏死

细胞坏死(necrosis):是指当细胞受到意外损伤,如极端的物理、化学因素或严重的病理性刺激的情况下发生的死亡现象。坏死细胞的膜通透性增高,致使细胞肿胀,细胞器变形或肿大,早期核无明显形态学变化,最后细胞破裂,释放出内含物,并常引起炎症反应。

细胞坏死的特征:

- ATP 浓度下降到无法维持细胞存活的水平,细胞通透性增高;

- 细胞内酸度增加,内质网损伤,蛋白质合成发生障碍,导致溶酶体膜损伤,各种水解酶被释放,使得细胞内其他结构的损伤进一步加重;

- 细胞质出现空泡,细胞质膜破损,细胞内含物释放到胞外,引起周围组织的炎症反应。

- 染色质不发生凝集,也不产生有规律的 200bp 的 DNA 降解片段,而是被随机降解,琼脂糖凝胶电泳时呈现弥散分布,即拖尾现象。(可以用于区分凋亡和坏死)

| 特征 | 细胞凋亡 | 细胞坏死 |

|---|---|---|

| 细胞膜 | 不破裂 | 发生破裂 |

| 细胞核 | 固缩,DNA片段化,进入凋亡小体 | 弥漫性降解 |

| 细胞质 | 由质膜包围形成凋亡小体 | 溢出,细胞破裂成碎片 |

| 细胞质生化改变 | 溶酶体的酶增多 | 溶酶体解体 |

| 蛋白质合成、能量消耗 | 有 | 无 |

| 基因活动 | 由基因调控 | 无基因调控 |

| 自吞噬 | 常见 | 缺少 |

| 线粒体 | 自身溶酶体吞噬 | 肿胀 |

| 诱发因素 | 生理性信号 | 理化、病理信号诱导 |

| 对个体影响 | 生长、发育、生存所必需 | 引起炎症 |

| 染色质和DNA的变化 | 染色质和DNA固缩,形成新月形帽状结构,DNA电泳呈梯状条带 | 染色质不凝集,DNA电泳呈弥散状分布 |

自噬性细胞死亡

细胞自噬(autophagy): 是指细胞通过溶酶体与双层膜包裹的细胞自身物质融合, 从而降解细胞自身物质的过程。

自噬体(autophagosome): 是指细胞中出现的大的双层膜包裹的泡状结构, 其双层膜来自内质网或细胞质中的膜泡, 常包裹着整个的细胞器, 如线粒体、过氧化物酶体等。

细胞自噬的过程:

- 膜泡的形成、扩展;

- 自噬体的形成;

- 自噬体与溶酶体融合后形成自噬溶酶体;

- 内含物被溶酶体中的水解酶消化。

细胞自噬的功能:

- 细胞面临代谢压力或处于低氧环境中时, 通过细胞自噬可降解自身蛋白大分子或细胞器, 为细胞生存提供原材料或ATP。

- 细胞自噬具有自我”清理”功能, 不仅能够降解错误折叠的蛋白质多聚物, 还能够降解功能失常的整个线粒体、过氧化物酶体、高尔基体等细胞器, 甚至可以清除细胞内的病原体。

- 细胞自噬不需要吞噬细胞的协助就能进行自我消减, 大大减少了死亡细胞的体积, 因此能够在需要大量细胞死亡的变态过程中发挥作用。

植物细胞与酵母细胞的程序性死亡

植物细胞的程序性死亡

超敏反应: 是指植物细胞在受某些真菌或细菌感染后会发生主动、快速的死亡, 同时触发体内的防御反应, 从而限制了病原体的生长和扩散的现象, 是典型的细胞程序性死亡过程。植物与动物细胞凋亡的差异:

- 植物细胞程序性死亡细胞的残余物被细胞壁固定在原位, 被自身液泡中的水解酶消化, 而不是被周围细胞吞噬;

- 在形态方面, 植物细胞的程序性死亡过程随诱发机制的不同而有所差异:

- 管状细胞分化的凋亡过程中, 细胞壁增厚, 随着液泡膜的破裂, 核DNA被迅速降解, 细胞内含物被水解消化, 最后仅剩下细胞壁;

- 在超敏反应中, 可观察到染色质凝聚, DNA降解为50kb片段, 细胞膜及液泡膜皱缩破裂, 质壁分离, 末期细胞内含物泄漏到质外体中。

- 诱导植物细胞发生程序性死亡的因素主要包括活性氧和植物激素等。

酵母细胞的程序性死亡

- 形态学特征

- DNA发生凝聚、边缘化和断裂, Cyt c从线粒体释放等(与动物细胞类似)。

- 生理意义

- 有助于促进酵母的接合繁殖, 产生在适应性上更有优势的”杂合体”;b.在营养匮乏的状态下, 酵母集落中”衰老”的酵母发生程序性死亡, 使有限的营养供给具有最佳适应性的个体;

- 当不同种酵母为营养源展开”争夺战”时, 某些酵母释放病毒基因编码的毒素, 导致其他种属的酵母发生程序性死亡。

细胞衰老

细胞衰老的概念及特征

细胞衰老(cell senescence): 即复制衰老(replicative senescence, RS), 是指体外培养的正常细胞经过有限次数的分裂后, 停止生长, 细胞形态结构、化学成分和生理代谢活动发生显著改变的现象。

Hayflick界限(Hayflick limitation): 是指正常细胞在体外培养的条件下具有的最大分裂次数。细胞增殖次数与端粒DNA长度有关, DNA复制一次端粒DNA就缩短一段, 当缩短到Hayflick界限时, 细胞停止复制, 走向衰亡。

Hayflick界限实验依据: Hayfick与Moorhead将已分裂40次的正常男性成纤维细胞与已分裂10次的正常女性成纤维细胞混合培养, 同时用单独培养的细胞作为对照;当单独培养的细胞停止分裂时, 检查混合培养的细胞, 发现仅剩下了具有”巴氏小体”标志的女性成纤维细胞。这一实验说明细胞停止分裂是由细胞自身因素决定的, 与环境条件无关。Hayflick同时还注意到了正常细胞具有有限分裂次数, 而癌细胞(如HeLa细胞)能够在体外无限增殖。

细胞衰老的特征:

- 细胞衰老最显著的特征是细胞核增大, 核膜内折, 染色体固缩。

- 细胞内水分减少, 细胞萎缩, 体积减少, 代谢速度减慢。

- 细胞内色素积累, 颜色加深, 阻碍物质、能量与信息的交流。

- 细胞内质网弥散、总量减少, 线粒体数量减少、体积增大, 呼吸减弱。

- 致密体积累(溶酶体和线粒体转化而来, 多数是单层膜)。

- 细胞质膜通透性下降, 流动性下降, 弹性降低, 容易出现破裂。

- 端粒减少到临界值, 细胞脱离细胞周期。细胞周期的负调节因子如P16、ARF、P53、P21、P15、P27等表达上调或活性增强, 以及RB蛋白低水平磷酸化等。

- 细胞连接与细胞间通讯减少。

- β-半乳糖苷酶的活化。

β-半乳糖苷酶是溶酶体内的水解酶, 通常在pH4.0的条件下表现活性, 而在衰老细胞中pH6.0条件下即表现出活性。随着培养细胞传代次数的增加, 细胞群体中表达衰老相关β-半乳糖苷酶的细胞日益增多。将细胞固定后, 用pH 6.0的β-半乳糖苷酶底物溶液进行染色, 就能明显区分年轻和年老的培养细胞。

细胞衰老的分子机制

复制衰老的机制

DNA复制中末端的缩短现象: DNA聚合酶不能从头合成子链, 复制母链3′端时, 子链5′端与之配对的RNA引物被切除后会产生末端缺失, 使得子链的5′端随着复制次数的增加而逐渐缩短, 导致正常细胞有限分裂, 细胞衰老。

端粒的缩短引发细胞衰老的机制: 端粒的缩短被视为一种DNA损伤, 会诱导p53的表达, p53含量升高, 继而诱导p21的表达, 抑制CDK的活化, 使得Rb不能被磷酸化, E2F处于持续失活状态, 细胞不能从G1期进入S期, 最终引发细胞衰老。

端粒酶(telomerase): 是指能够以自身含有的RNA为模板, 逆转录出母链末端的端粒DNA, 从而避免子链端粒序列缩短的一种具有反转录酶活性的特殊DNA聚合酶。在正常的体细胞中, 端粒酶处于失活状态。

压力诱导的早熟性衰老(SIPS)

压力诱导的早熟性衰老(stress-induced premature senescence, SIPS): 是指在许多刺激因素作用下, 如过量的氧、乙醇、离子辐射、和丝裂霉素C等, 引起细胞的复制寿命缩短, 促进细胞衰老的机制。

氧化损伤引起的细胞衰老

衰老现象是由生命活动中代谢产生的活性氧成分造成的损伤积累引起的。活性氧成分对生物大分子, 如蛋白质、脂质、核酸等均有损伤作用, 而且还会使线粒体DNA发生特异性的突变。

单细胞生物的衰老

- 单细胞生物的细胞衰老即个体衰老。

- 在酵母母细胞中积累的大量染色体外的环状rDNA(ERC)掠夺了DNA正常复制和转录所需的重要物质, 从而抑制细胞的增殖, 使酵母细胞衰老。

细胞衰老与个体衰老的关系

细胞衰老与个体衰老的关系:

细胞衰老并不等同于个体衰老;

个体衰老主要是机体内部结构的衰变, 是构成机体的所有细胞的功能不全, 是随着生存时间推移而发生的细胞改变的总和。

考点补充

名词补充